事業の紹介1.事業の概要

長良導水事業

| 昭和36年に世紀の大事業「愛知用水」が完成し、水不足に悩んでいた愛知用水地域に木曽川の水が供給されるようになりました。 その後同地域の発展はめざましく、増大する水需要に愛知用水だけでは応えきれなくなり、昭和40年代には長良川河口堰により新しく水源を確保する計画がたてられました。 長良導水事業は、この計画の一翼を担う事業で、平成5年3月26日に水資源開発促進法に基づく「木曽川水系水資源開発基本計画」の変更が閣議決定され、同計画に長良導水事業が追加されました。同年7月16日、主務大臣である厚生大臣から事業実施方針の指示があり、これを受けて水資源開発公団は事業実施計画の認可を申請し、同年8月16日同計画は認可され、直ちに事業に着手し、平成9年度にこれを完成させて、平成10年度から管理を開始しました。 |

|

| 長良導水事業は、長良川河口堰により利用可能となった流水のうち最大毎秒2.86立方メートルの水を長良川河口堰の約1.7km上流の長良川左岸から取水し、水道用水として、愛知県の知多浄水場までの約34kmを導水するものです。 水資源開発公団(現 水資源機構)は、このうち、上流部の三重県内約5kmの施設を平成4年度から平成9年度にかけて総事業費約210億円で建設しました。 中・下流部の愛知県内の施設は、愛知県が愛知県水道用水供給事業として建設しました。(下流部の筏川取水場以降の施設については、既に、昭和55年から木曽川の水を暫定水源として使用する施設として使用されています。) なお、知多浄水場からは、半田市、常滑市、東海市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町及び武豊町の4市5町に供給されます。 | |

取水施設

取水時に魚が迷入しないように配慮した施設を配置するとともに、長良川の水質等の状況に応じた取水ができるよう、選択取水ゲートを設置しています。

| 取水方式 | 自然流入方式 |

|---|---|

| 取水量 | 長良導水(水道用水):最大2.86m3 長島町(3用水):最大1.22m3 |

| 延 長 | 約150m |

| 機器設備 | 選択取水ゲート等 |

導 水 路

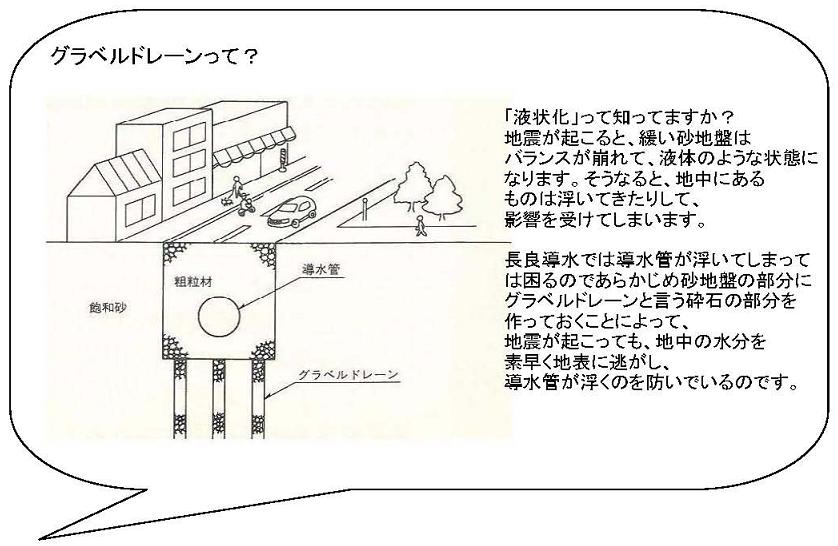

この地域は、木曽三川によって形成された沖積平野で、河口部に広がる海抜ゼロメートル地帯であり、地震等災害への対応と土地利用上の制約から地中に敷設する管水路にするとともに、グラベルドレーン工法など耐震設計を施しています。

| 導水方式 | 自然流下方式 |

|---|---|

| 延 長 | 約4.8km (開削施行区間0.9km、シールドトンネル施行区間3.9km) |

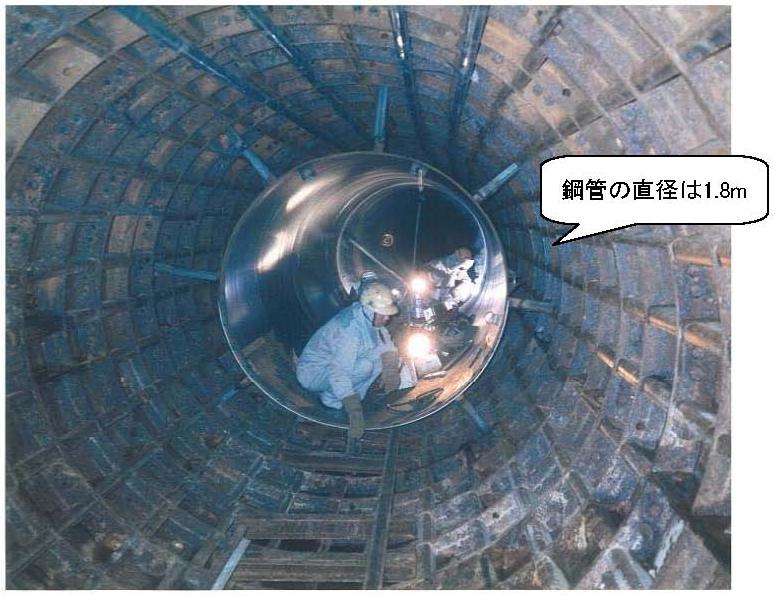

| 管 種 | 鋼管(内径1,800mm) |

管理施設

施設の安全と取水の安定を図るため、取水施設に隣接した管理棟に遠方監視・制御設備を設置するとともに、取水量及び水質等に関する情報伝送施設を設けています。

| 管理棟 | 鉄筋コンクリート造り3階建1棟 |

|---|---|

| 機器設備 | ゲート・バルブ等の監視制御設備1式 水質監視設備1式等 |

| その他 | 魚類迷入防止施設1式 |

事業の紹介2.管理の概要

長良導水の水道用水供給地域

取水施設 長良導水取水施設

事業の紹介3.長良導水 現在の施設の概要

長良導水の施設

|

長良川から知多半島地域の9市町に送られている水道水。 その水がどんなふうに取水されているのか、 取水施設の内部をご案内します。 |

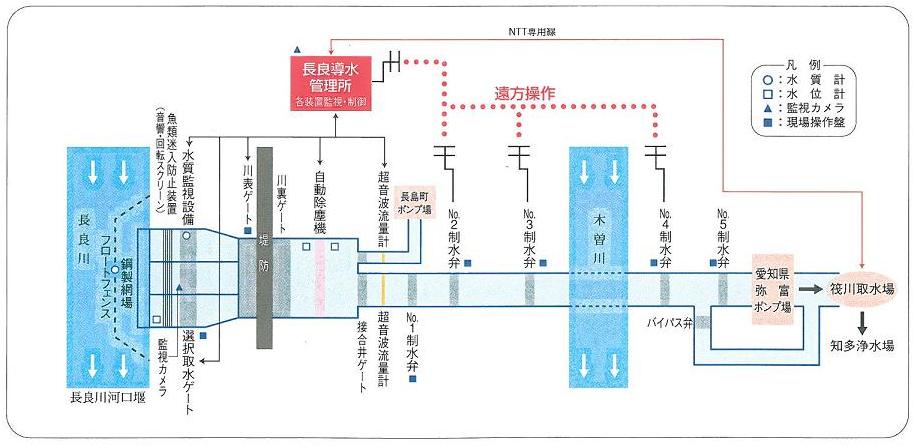

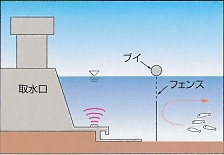

長良導水 施設模式図(下図のフロートフェンスからNo.5制水弁までが長良導水の施設です。)

まずフロートフェンス。仔アユの迷入防止のため10月から12月まで設置します。

↓ このように船で引っ張って行って、取付。全長200m。

↓ このように船で引っ張って行って、取付。全長200m。

フロートフェンスの他にも、音を出す装置や魚返しなどの設備があり、水産資源の保護に役立っています。

|

|

← ここが取水口。この建物の中に水質監視装置や 選択取水ゲートがあります。 |

水質監視装置では塩素イオン濃度や濁度、PHなどを計測しており、異常があれば、24時間体制で対応できるようになっています。

|

↓ これが選択取水ゲートの巻き上げ機。残念ながらゲート本体は水の中なのでお見せできません。 この選択取水ゲートの位置で、表層/上層/中層/低層の取水する層が決まり、 常に最善の水質の層の水をお届けできるような位置にしています。 |

|

|

選択取水ゲートのワイヤロープ |

|

次は川表ゲート、川裏ゲートです。例によって写真は巻き上げ機。

ゲートは津波等の災害が発生した場合、緊急に取水を止めることができるように設置されています。 長良導水は長良川の堤防を通っているので、堤防の表、裏の両方に止水できるゲートがあります。 |

|

|

← 川表ゲートの巻き上げ機。 |

|

|

|

↑ 川裏ゲートの巻き上げ機。 川表ゲート、川裏ゲートともに扉体は1枚が約4m×3m。 ゲゲゲの鬼太郎のぬりかべ(通常時)より大きいです^^ |

|

|

取り込まれた水は除塵機を通すことによって、ゴミが取り除かれます。

|

|

水質をチェックされ、ゴミも取り除かれた水が自然流下で導水路へと流れて行きます。

導水路に入った水は何事も無ければ、愛知県弥富ポンプ場まで流れて行きますが、

万が一、漏水などが発生した場合は制水弁室で遮断することが出来ます。

以上、現在の施設の紹介でした。興味の湧いた方は、施設見学にいらして下さいね ♪

事業の紹介4.長良導水 工事中の様子について

工事中の様子

|

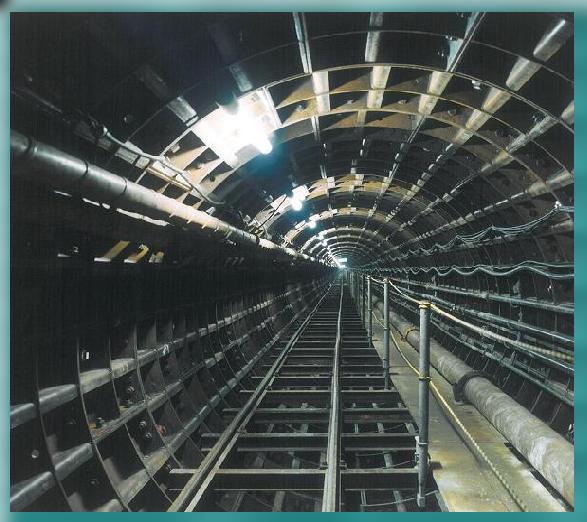

長島町から弥富市までの約4.9km、地下約20m。 木曽川の下を通って流れる導水路。 1993年から1998年の長期に渡って行われた その工事現場を写真で紹介します。 |

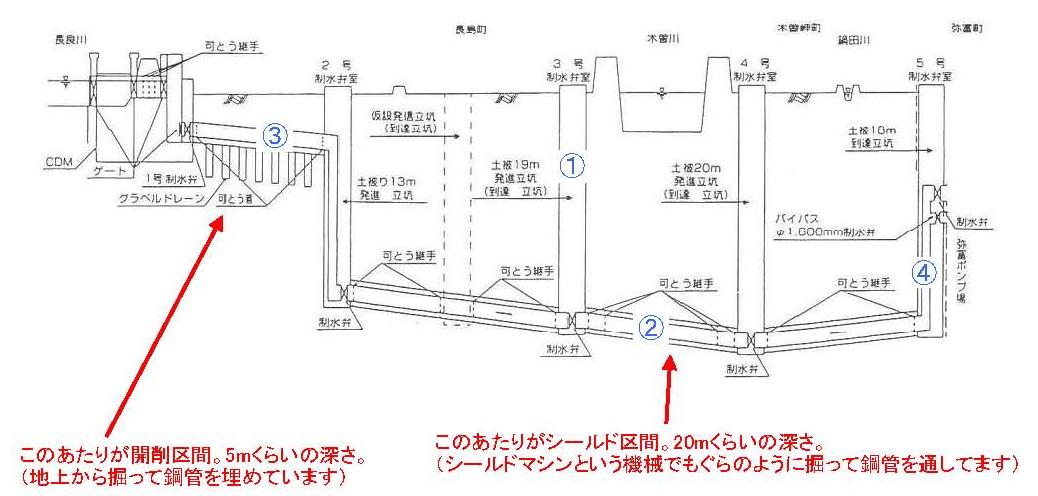

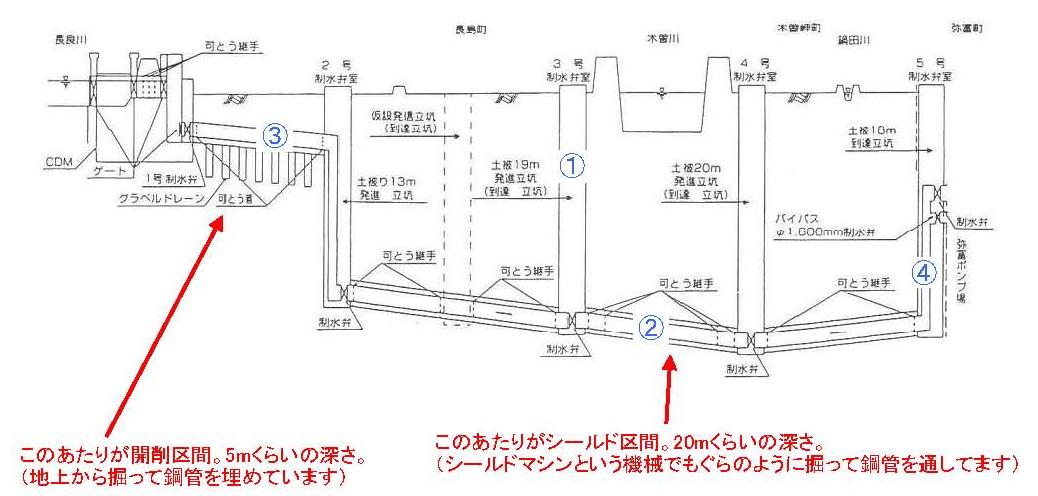

長良導水 施設縦断図(長島町から弥富までの導水路を縦に切ると、下のようになります。)

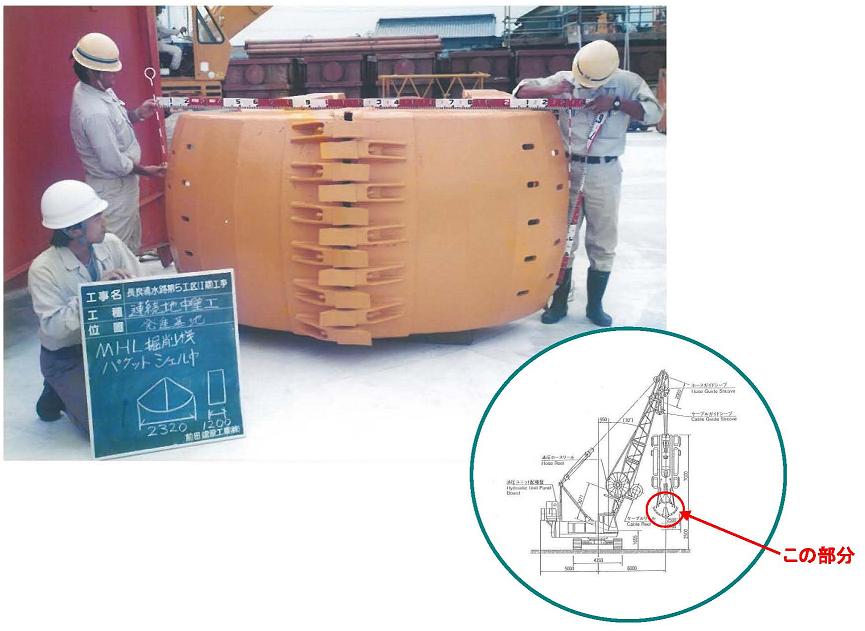

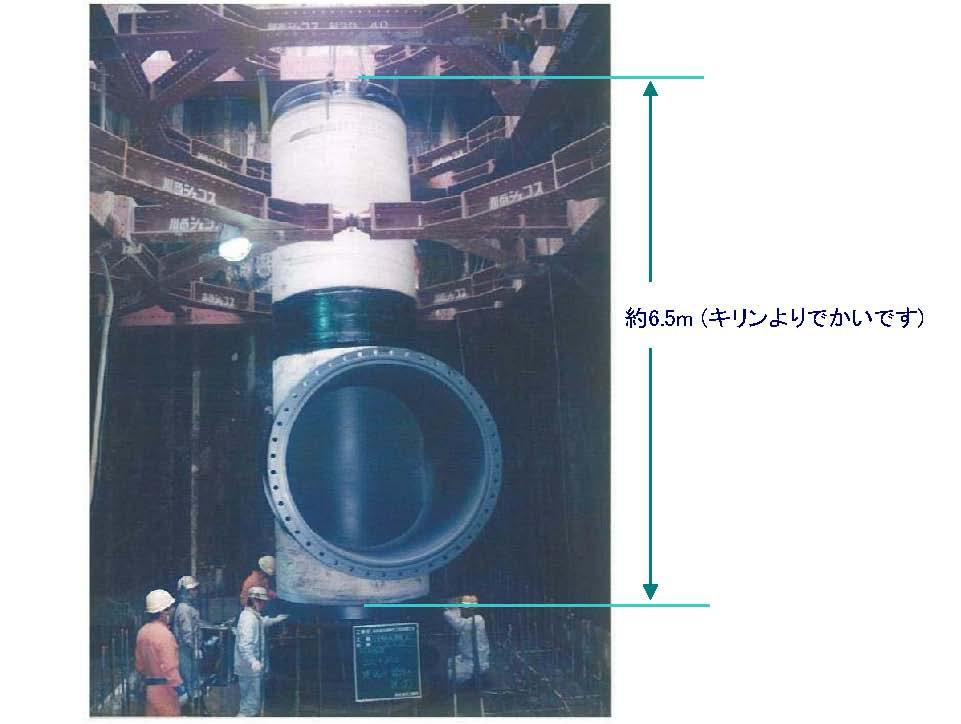

まずはシールド区間。施設縦断図の ① の部分、約20mの穴を掘ります。。と言っても想像できますか?なんとビルの5階相当、ガンダムのゲルググの高さと同じくらいです。(かえって解りづらい?!) その穴を掘る機械の一部が ↓ これ。 でかいです。

上の機械で掘った穴に ↓ この機械を吊り降ろします。

|

この機械は「シールドマシン」です。施設縦断図 ② の部分の横穴を掘ります。 |

|

|

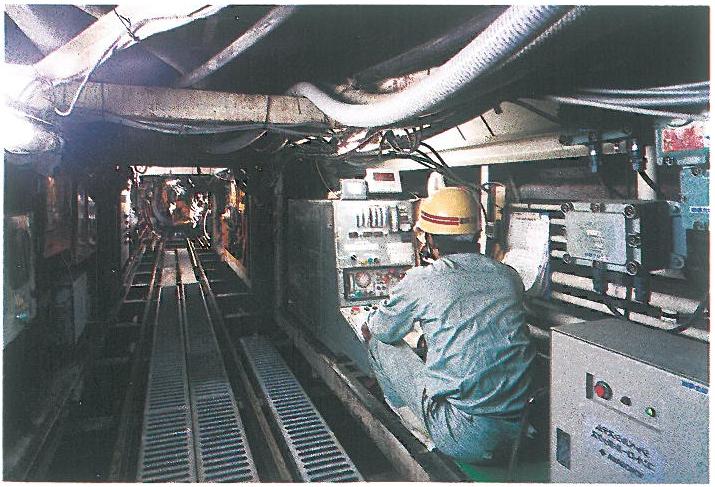

| ↑ 実際に動かしているところ。機械から20m程後方で運転しています。 |

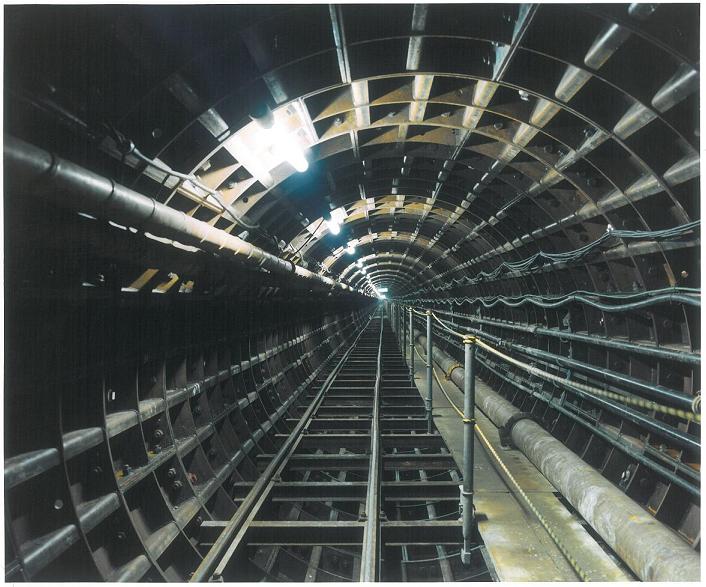

| シールドマシンが掘った穴の内部に型枠を組んで行きます。型枠を組んだ後は ↓ のようになります。(セグメントが組まれている状態) |

|

|

| セグメントの内部に鋼管を通していきます。 | |

|

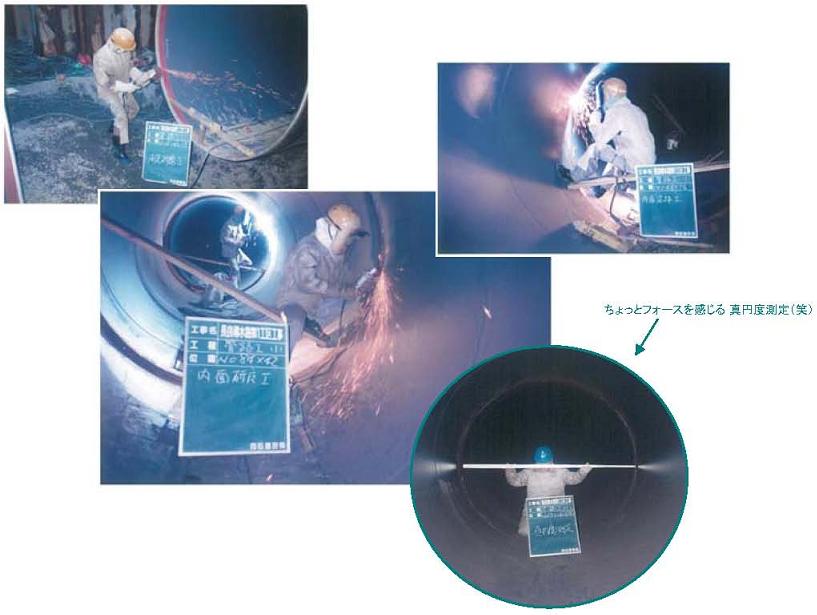

5m程の鋼管を吊り降ろし、それを内部で溶接して繋いでいきます。 繋いだ後は、溶接によってついたススを取ってから研磨。 最後に溶接部分に塗装を施します。 |

| ④の縦坑に鋼管を通していきます。 | |

|

|

長良導水 施設縦断図

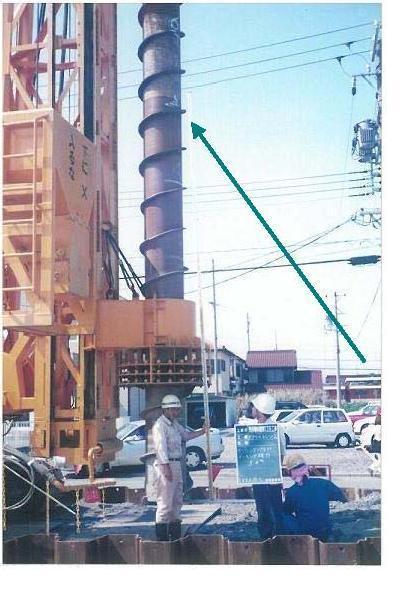

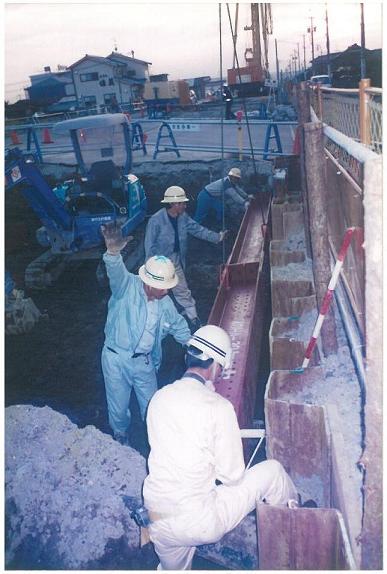

まず、開削する部分の地面に「矢板」と言う、鋼材を打ち込みます。クレーンで吊り上げ、「サイレントパイラー」と言う機械で地面に打ち込んでいます。

矢板を打ち込んだ後、グラベルドレーンを施工します。(ケーシングパイプで縦穴を掘り、その穴に砕石を投入します。)

|

|

|

|

||

| ← ケーシングパイプ。全長18.3m。 ズゴックと同じくらい。 (もういいって?) | ||

| 矢板と矢板の間に「山留め」を設置して土が崩れてくるのを防ぎながら、地面を掘削して行きます。 | |

|

|

| ↓ 掘削が終わって砕石を投入しているところ。 | |

|

|

|

6m程の鋼管を吊り降ろし、それを溶接して繋いでいきます。 |

|

| |

| |

こんなふうに作られた導水路で、私たちのところにお水が運ばれてきます。

事業の紹介5.環境への取り組み

魚の迷入防止

取水施設の特徴

長良導水の取水施設は、特に水産資源の保護に配慮し、「魚返し」、「音響装置」、「回転スクリーン」、「フロートフェンス」による魚類迷入防止対策を行います。

|

|

|

魚返し 河床や河の側壁に沿って移動する底生魚に対する装置。 |

音響装置 魚類の忌避音(魚の嫌いな音)を出すスピーカー。 |

|

|

|

フロートフェンス 仔アユが取水口に吸い込まれないように降下時期に取水口の前方に不透水性のフェンスを設置します。 |

フロートフェンスの設置

長良導水では、毎年、仔アユが取水口に吸い込まれないように降下時期(10月~翌年1月頃)に取水口の前方にフロートフェンスを設置しています。 フロートフェンスは全長200m。設置作業はなかなか大変な作業です。 今日はその作業の一部を紹介します。 |

| トラックで運ばれたフロートフェンスは一旦、地面に広げられます。 | |

| 地面に広げたフロートフェンスを船へ積み込みます。揺れる船の上では積み込み作業だけでも一苦労です。 | |

| 2艘のボートで連携してフェンスを張ってゆきます。 | |

| はじっこはクレーンにも手伝ってもらって。。。 | |

| フロートフェンス設置完了!(ウキが見えている所にフロートフェンスが沈んでいます) |

|

|

|

〒511-1143 三重県桑名市長島町西外面1026 TEL:0594-42-5671 FAX:0594-42-5674 |