事業所概要地域防災連携窓口

利根川下流総合管理所では、地域防災連絡窓口を設置しています。

水資源機構の各事務所では、風水害、地震等の災害時において、市町村との地域支援に取り組むため、「地域防災連絡窓口」を設置して防災業務に係る自治体等との更なる連携強化を図ることとしています。

利根川下流総合管理所の地域連携窓口は次のとおりです。

| 地域防災連絡窓口 | |

|---|---|

| 利根川下流総合管理所 | 副所長 |

| 利根川河口堰管理所 | 所長 |

地域防災連絡窓口の役割

(1)防災業務に係る地域との連携を図るための、市町村等との連絡窓口

- 地域防災業務に係る地域連携の取組の例

- 市町村等の実施する防災訓練、水防訓練等への参加

- 事務所が実施する操作訓練、施設点検等への市町村等職員の参加、見学

- 事務所の所有する備蓄資機材に関する情報提供

- 機構の所有するポンプ車、可搬式浄水装置等による地域支援の実績に関する情報提供 等

(2)災害時において、可能な範囲で地域支援に取り組むための、地域との連絡窓口

渇水時や災害などの緊急時における用水の確保手段として

水資源機構は、異常渇水時、地震・水害等の災害時においても「安全で良質な水」を利水者の皆様にお届けする責務を有しています。

その責務を果たす一手段として、多様で機動的な水供給手法の一つとして有効である、原水(海水を含む)を飲料水に浄水させる可搬式浄水装置を保有しています。

現在、給水支援や操作訓練等の経験を積みながら、機構職員自ら運用できる体制の整備、課題の抽出・整理等を行っています。

| 処理方式 | 逆浸透膜方式 |

|---|---|

| 処理水質 | 水道水質基準に適合 |

| 処理能力 | 50m3/日 ※ 家庭における通常の使用水量の約200人分に相当 ※ 緊急時の飲料水の約1万6千人分に相当 |

| 電源 | 200V(商用電源又は発動発電機) |

| 寸法・重量 | ・ 本体 2.0m×1.9m×1.6m(重量約1.7t) ・ 前処理部 1.9m×2.3m×1.8m(重量約1.2t) |

| 運搬方法 | 10tトラック(1台)または4tトラック(2台)による |

| 参考 | 家庭における通常時の使用水量:約250L/人・日 緊急時の飲料水(災害発生から3日目まで):3L/人・日 ・・・「水道の耐震化計画等策定指針」(厚生労働省) 応急給水の目標設定例による |

可搬式浄水装置とは?

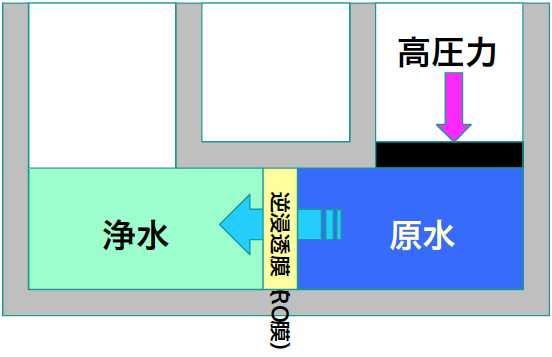

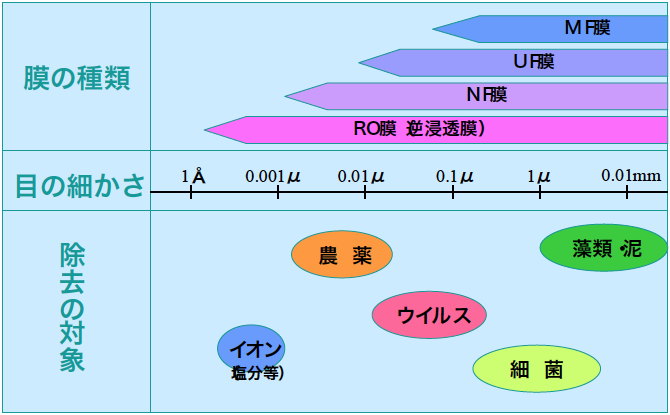

可搬式浄水装置は、海水などを膜(孔の大きさは超微細)に通して淡水(浄水)を作り出す装置で、搬送可能なものです。

海水などが、浸透圧以上に加圧されて、逆浸透膜(RO膜)により塩分を除去されることにより、原水側から水分子だけが流入することで浄水されます。

これまでの給水支援活動

-

茨城県桜川市 H23.3.14~H23.3.22(9日間)

東日本大震災により、霞ヶ浦用水の送水管が被災し、利水者である桜川市の水道用水が断水しました。

そのため、機構職員自ら浄水装置を運転し、給水活動を実施しました。

作られた水は市民へ飲料水として給水されるだけでなく、病院でも使用されました。 -

東京都小笠原村 H23.7.16~H23.8.26(41日間)

小雨傾向が続き、父島の水道水源ダムの貯水率が大幅に低下し、31年ぶりの大渇水に見舞われました。

機構は小笠原村からの支援要請を受けて、浄水装置の貸与、現地への職員派遣及び小笠原村職員への技術指導を行いました。 -

宮城県女川町江島 H23.9.26~H25.3.19(541日間)

東日本大震災により、女川町の浄水場から女川町沖の有人離島である江島までの水道用水の供給ができなくなりました。

機構は女川町からの支援要請を受けて、浄水装置の貸与、現地への職員派遣及び女川町職員への技術指導を行いました。 -

熊本県山都町 H28.4.22~H28.4.24(3日間)

平成28年熊本地震の被災地支援として、相次ぐ地震で水道水が濁り、飲用に適さない状態が続いていた熊本県山都町に、(公社)日本水道協会及び熊本県の要請を受けて、可搬式浄水装置を派遣し、機構職員による給水支援を行いました。