筑後川上流総合管理所大山ダム管理所

〒877-0201 大分県日田市大山町西大山2008-1

TEL:0973-52-2445 FAX:0973-52-2446

E-Mail:oyama-d2@hita-net.jp

〒877-0201 大分県日田市大山町西大山2008-1

TEL:0973-52-2445 FAX:0973-52-2446

E-Mail:oyama-d2@hita-net.jp

大山ダムについて

![]() 流域の特徴

流域の特徴

![]() 洪水と渇水の歴史

洪水と渇水の歴史

![]() 大山ダムの目的を知る

大山ダムの目的を知る

![]() 大山ダムの特徴を知る

大山ダムの特徴を知る

筑後川の洪水

古くから、筑後川の洪水は発生していますが、明治以降、筑後川の大洪水は明治22年7月、大正10年6月、昭和28年6月と起こり、筑後川の堤防が決壊しています。これらの洪水を筑後川の三大洪水と呼んでいます。

特に、昭和28年6月の大洪水では、直轄区間では破堤、決壊・崩壊、護岸決壊が起こり被災者約540,000人、死亡者147名の大災害となりました。

筑後川水系の主な洪水の記録

| 発生年 | 浸水戸数 | 被害状況等 |

| 明治22年 | 57,368戸 | 未曾有の大洪水、沿川各郡の被害じん大。 |

| 大正10年 | 11,620戸 | 連日の降雨で筑後川増水。 |

| 昭和28年 | 58,656戸 | 未曾有の大洪水、筑後川沿岸一帯大被害。 |

| 昭和54年 | 1,426戸 | 全半壊家屋12戸、田畑の浸水14,736ha。 |

|

|

| 昭和28年筑後川大水害 | 昭和28年災害時の筑後川流域の氾濫状況図 |

筑後川の渇水

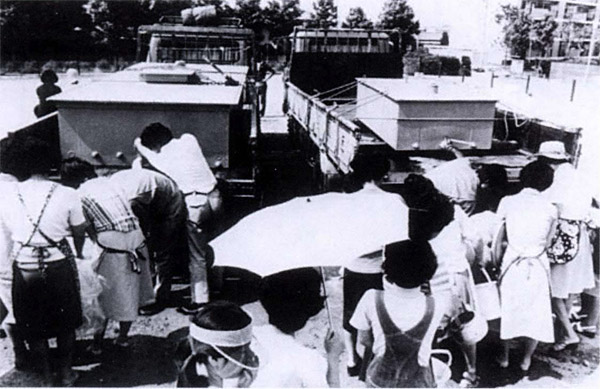

筑後川流域の年間平均降水量は約2,050mmとなっていますが、年によって降雨量が少ないと河川流量は減少することとなります。昭和42年、53年、57年、平成4年、平成6年と渇水がありました。 特に昭和53年には少雨傾向が続き、福岡市では昭和53年5月20日から昭和54年3月24日までの287日間の給水制限を行いました。さらには、平成6年には、昭和53年の渇水を上回る規模の渇水に見舞われ、平成6年8月4日から平成7年5月31日までの295日間の給水制限を行っています。

昭和53年 福岡大渇水 給水を待つ人々

| 雨 量 |

福岡管区気象台 | 1,138mm | 891mm |

| 筑後川流域平均 | 1,322mm | 1,055mm | |

| 給水制限状況(筑後川関連) | 6市6町 | 5市14町1村 | |

| 福 岡 市 の 例 |

一番厳しいときの給水時間 | 5時間給水 | 12時間給水 |

| 給水制限日数 | 287日 | 295日 | |

| 延断水時間 | 4,054時間 | 2,452時間 | |

| 給水車の延出動台数 | 13,433台 | 0 | |

| 上水道の施設能力 | 478,000m3/日 | 704,800m3/日 | |

| うち筑後川からの取水 | 100,000m3/日 | 233,300m3/日 | |