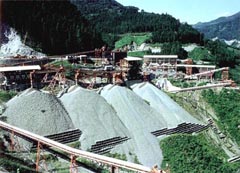

| 4.骨材製造プラント |

|

下久保ダムを建設していた当時、生コンクリート工場はありませんでした。また、下久保ダムのような大きいダムに使用するコンクリートは特殊な配合のものを用いること、品質管理を徹底しなければならないこと、短時間に大量のコンクリートを練り上げる必要があることなどから、ダム専用のコンクリート製造プラントを設置します。 |

コンクリートを造るには、まず、コンクリートの主な材料となる採石や砂を造らなければなりません。

写真は、コンクリートの材料にする砂利で、左の山から玉砂利(150〜80mm)、大砂利(80〜40mm)、中砂利(40〜20mm)、小砂利(20〜5mm)といった4種類の砂利を製造していた様子です。

これに、別に造っておいた砂とを指定の分量に配合し、購入したセメントと混ぜ合わせ、最後に水を加え練り混ぜてコンクリートを製造していました。

このようなコンクリートを製造・運搬するための機械は、一つのダム建設が終わるとまた次のダムへと数回にわたって使い回されます。下久保ダムで活躍していた機械設備は、群馬県の草木ダムや広島県の土師ダムなどで活躍しました。 |

| |

| 5.固いコンクリート |

|

コンクリートというと”流し込む”と表現されますが、ダムコンクリートの場合とても”流し込む”と形容できるものではありません。

写真は、ダムコンクリートを”打ち込む”様子です。このように、ダムコンクリートは固練りコンクリートで、作業員もコンクリートの上に立ち、また、小さなブルドーザーを使って敷きならしている様子も見て取ることができます。 |

コンクリートが化学反応で固まるとき、水和熱といって熱を発生させます。この熱により膨張・収縮が起こりますが、ダムのように大量の(マッシブな)コンクリートの場合は、この膨張・収縮を極限まで抑える必要があることから、水和熱を下げるためにコンクリートに使用するセメントの量を極端に減らします。コンクリートの強度は、セメントを水の分量比に左右されますから、セメントの量を減らすと水の量も減らさなければならなくなります。セメントと水が少ないことから、固練りコンクリートになってしまうのです。コンクリートの流動性を表すスランプ値は3cmに設定されています。

新旧コンクリート接合面にある平行な黒い線はクーリングパイプといって、この中に冷たい水を循環させ、水和熱を下げるためのものです。

現在では、さらにセメントと水を少なくしたスランプ0cmの超固練りコンクリートを用いたRCD(roller compacted

DAMconcrete)工法が主流です。 |

| |