| 6.下久保ダムのできるまで |

|

|

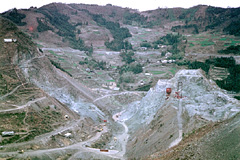

写真は、ダムコンクリートを打ち込む前に、表土や弱い岩盤をはぎ取った状態です。

緑色がかったの緑色片岩(三波石)が全面に亘って露出している状態が分かります。

また、ダムの右岸側(写真右側)の低くなっている部分に補助ダムが設置されます。

ダムの向こうには付替道路(現在の国道462号)が見えます。 |

| |

|

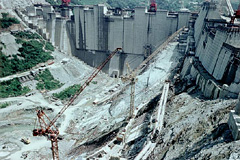

写真は、コンクリートを打ち込み始めたときの下久保ダムの様子です。

歯形にようにコンクリートに段差を付けて打設していく方法は、柱状ブロック工法と呼ばれています。

|

橋桁の上にある赤い機械(3台)は、「ジブクレーン」といって、練り上げられたコンクリートを運んで打ち込む役割をしています。このジブクレーンを用いたダム建設方法はトレッスル工法といい、日本では下久保ダムで初めて採用されたものです。

コンクリートを練る機械(バッチャープラント)は、主ダムと補助ダムの境目(分角部)の下流側にありました。 |

| |

|

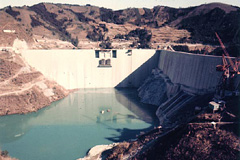

写真はダムコンクリート打ち込み完了目前の下久保ダムの様子です。

これを見ると、地形に合わせてL字型に折れ曲がったダムの様子がよく分かります。

一番手前のクレーンのところはでは、補助ダム下の尾根の遮水壁(アスファルトマット、コンクリート吹き付け)を施工しています。 |

| |

|

写真は、初めて水を貯え始めた下久保ダムの様子です。

ダムは水を貯めながら漏水量やゲートなどの安全点検を行い、完成検査に合格してはじめて運用を開始することができます。

完成検査の後も、メンテナンスを続けるほか、定期的に検査も受検します。 |

| |