浦山ダム

ダム建設の特徴

(1)世界最大長レヤー(170m)打設

|

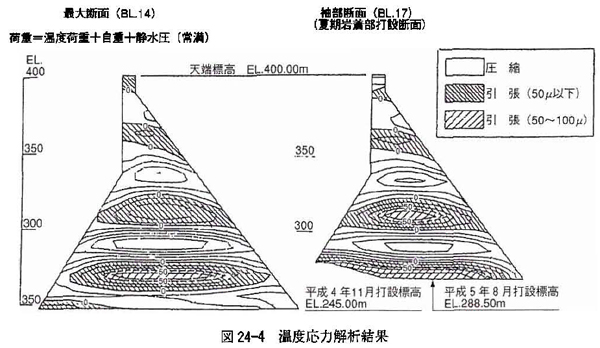

コンクリート打設で発熱に起因する内部温度上昇にともない発生するひずみをいかに正確に求め得るかは最も重要な課題のひとつです。浦山ダムでは当時最新の温度応力解析手法を改良し、打設時期、打ち上がり速度、ならびに具体的な基盤形状を考慮した詳細な温度応力解析を実施することにより上下流方向の世界最大長一括打設(170m)を可能としました。 |

|

|

(2)RCDダムで世界で初めて1mリフトを本格採用

|

| RCD工法が実用化された初期のリフト高(1回に打設するコンクリートの厚さ)は50cmを採用する場合が多く、万全の施工体制がとれる場合のみ75cmが採用されていました。施工実績が増えるにつれて次第に75cmの採用が増え、浦山ダムの施工時には75cmが標準となっていました。浦山ダムでは工程や経済性を考慮してリフト高1mにチャレンジするために施工機械の改良や試験施工を重ね、世界で初めて1mリフトを採用しました。 |

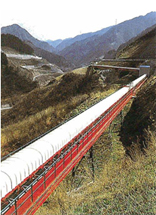

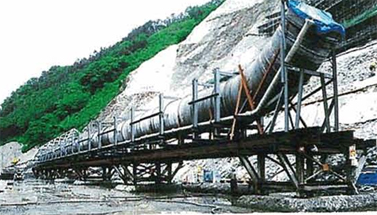

(3)原石からコンクリートまで一貫した大量ベルトコンベア運搬システムを採用

|

| 浦山ダムでは急峻な地形条件等から大型ダンプ走行用の道路が設けられなかったり施工設備の設置場所が特定されることから、日本で初めて原石・骨材からコンクリートの運搬までをベルトコンベアで実施して効率的な大量、連続的なコンクリート打設を行いました。 |

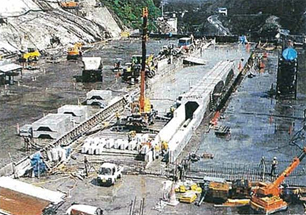

(4)クロスギャラリーのプレキャスト化

|

| 浦山ダムでは左右岸1本ずつ設けた約100mの上下流方向の通廊について、工期短縮を図ることを目的に当時としては先端的な技術であるプレキャストコンクリートを使った施工を行い合理化を図りました。 |

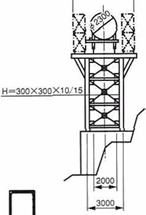

(5)放流管架台設置の工夫による工期短縮とコスト縮減

|

| 上下流方向110m、内径2.3mの放流管を設置するにあたり従来工法である本体コンクリートを基礎とする工法に代えて、ダム基礎となる岩盤斜面に放流管を据え付ける架台を設置しました。これにより本体コンクリート打設を停めることなく放流管の設置が可能となりました。 |